精神寄託所

在緬甸鄉村,寺院既是村民們的精神寄託所,也是病人們的醫院和孩子們的學校……

迪達古大師出生在1937年2月23日,一個月圓之日。故 鄉達耶其達亞(Thayekhittaya,古時稱為室利差呾羅Sri Ksetra)位於緬甸中部的勃固省卑謬縣 (pyay) ,曾是兩朝古都,出土過六~七世紀時的舍利容器蓋板浮雕,而他出生的村子早在2000年前便是要塞,那些至今散落在村莊周圍的軍事遺跡,從小便讓他為家鄉的歷史而感到自豪。

他的父親叫吳茂紐 (U Maung Nyo) ,母親叫朵丹鼎 (Daw Than Tin) ,他是父母五個子女中的長子。他出生時,正值雨季與旱季的過渡期,來自喜馬拉雅山脈的寒風,沿著緬甸境內的河谷往南吹到安達曼海 (Andaman Sea),又轉成熱風折回。莊稼的豐收剛剛結束,閒暇的時光即將開始,夜晚的薄霧雖有涼意,但日益暖和的天氣已讓枯枝冒出新芽,鳥兒回到林間。對於他的降生,天地間呈現出一派歡喜與吉祥的景象。

在緬甸鄉村,寺院既是村民們的精神寄託所,也是病人們的醫院、爭執者們的裁判所和孩子們的學校。短期出家是每個緬甸小孩的成人禮,也是人生的必經之路。出家儀式是場隆重的盛典,孩子們會戴佛冠、著華服、披綬帶,描眉塗脣,扮成悉達多太子的模樣。當然,並非每個家庭都有能力負擔得起自己孩子的出家儀式。貧苦人家的孩子通常會在此時獲得一些「功德主」的資助。迪達古大師的母親是一位要撫養一堆孩子的寡婦,自然無力負擔他的出家儀式,於是,一位名叫吳三梅 (U Saw Mya) 的富人便成了他的「出家功德主」。為此,他的母親一直心懷愧疚。第二年,經濟上稍有好轉的母親又為他重做了一次出家儀式,以彌補自己內心的遺憾,他也因此又得到了一個新缽和三套新袈裟。但是,他始終想不起父親的長相。剛到記事的年紀,父親便中風去世了,他只記得大人們用磨木香粉的石板壓住父親彎曲的膝蓋,才將棺材勉強蓋上。父親的病逝,讓原本貧困的家庭雪上加霜,母親開始起早貪黑地在村裡的碾米房幫忙搬米,但一己之力的微薄收入是難以撫養五個年幼的孩子的,母親有位堂兄是附近寺院的住持,於是,年僅7歲的他被母親送去了叔叔的寺院。

在那間距家11公里的寺院,他跟另外三個小沙彌一起,開始了姜達(學童)的生活。叔叔教他們緬語文法、佛學基礎和佛教禮儀。每天中午,他們蹲在地上背書,叔叔手握藤條,在邊上走來走去。為了把字寫得好看,他們每天在木板上練習,椰子殼的纖維綁在竹棍上是筆,剩米湯混上柴禾燒剩的炭粉是墨,條件雖苦,但基礎扎實。叔叔有時也教他們念c-a-t-cat、r-a-t-rat,那是他記憶中最早學會的英文單詞。

當然,作為小孩子,他們最喜愛的還是踢球、游泳、打棕櫚果之類的課外活動。事實上,「打棕櫚果」的最大樂趣並不在於揮舞木槌,敲打棕櫚樹的樹幹, 讓棕櫚果掉下來,而在於將樹上的松鼠喝得到處跑,好讓他們到處追。松鼠常偷吃廟裡的供果,因此住持叔叔並不禁止他們追趕這些「淘氣的小傢伙」,反而將他們稱做「松鼠小 獵人」。

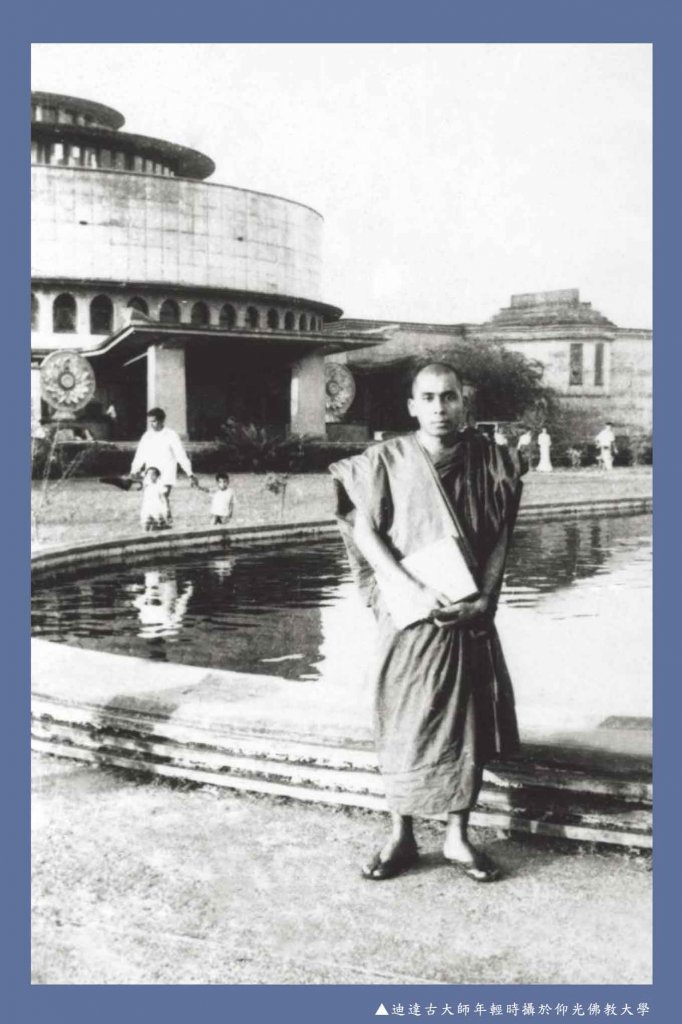

童年的快樂時光總是短暫,受沙彌戒,得到「顯索諦噶」(Shin Jotika)的法號時,他已經15歲了。這在同輩出家人裡,算是晚的。但當那些童年一起玩耍的小沙彌們紛紛還俗的時候,他的出家意念則日益堅定起來。1957年2月 4日,19歲的他升了比丘,法號改為「阿辛涅尼薩拉」(Ashin Nyanissara)。德貢鎮 (Thegon) 的吳德瑪舍嘎(Dhammacakka) 是他的比丘導師,而一個名為朵艾季的寡婦則做了他的「四資具」(衣食住藥)功德主。帶著剛收到的400塊緬幣供養金,升完比丘的他搭乘貨運火車,從家鄉的村莊去了「大金塔」的所在地仰光,繼續求學。

巧塔吉 (Chaukhtatgyi)佛學院是他最初在仰光的落腳點。同鄉吳溫瑪拉(U Vimala)在那裡學習,便保薦他來了這裡。他在巧塔吉佛學院並未待太久,這裡的教學在他看來並不規範,不太利於將來參加政府統一舉辦的佛學考試,於是,還是在吳溫瑪拉的推薦下,他又在第二年轉學去了登貢 (Theingon)佛學院。

在登貢佛學院,令他感觸最深的是對英文的學習。有位叫烏迪哈(U Siha)的同學,因為學習成績優秀,被有錢人資助去了印度朝聖。離開前,烏迪哈向他展示了剛拿到手的護照。那是迪達古第一次見到這種被稱為「護照」的小本子,他當時想,也許有朝一日,自己也能擁有一本這種貼著自己照片的小本子,讓它帶著自己前往遠方。不久後,那位同學從印度朝聖歸來,帶了串檀香佛珠手串送他,還給他講了很多關於印度的見聞。聞著檀香的味道,他暗下決心,一定要 學好英文,也許將來也能有機會出國見世面,甚至做一名留學生。

不過,這樣的渴望雖然遠大,但英文在當時也是只能悄悄學的。那時的緬甸剛擺脫英國的殖民統治,作為「最愛國的」出家比丘,學英文既讓人看不起,也是不應該的。登貢佛學院戒律嚴格,每天早課、晚課都要點名,點名不到,不僅要提著寫有「丹」字(緬文「懲罰」)的水桶去罰洗廁所,還要當著全校師生的面報告自己已完成懲罰,保證絕不再犯。 年輕時的迪達古大師勤奮好學,從未受過懲罰。買書、看書是他當時最大的愛好。宗教、歷史、文學、時政……什麼都看,什麼都買。每天做完晚課,他便往袈裟裡裝上幾塊錢緬幣,去逛仰光的舊書攤,淘那些5毛一本的舊書。佛學院晚上9點熄燈,買書回來,他常點著蠟燭夜讀。那時,條件雖苦,卻也有溫馨的時刻。有位名叫吳楠達的同學常跟他一起在燭光下看書,不過吳楠達愛看笑話書,喜歡把書中看來的故事在睡覺前繪聲繪色誇張地給大家表演,讓大家開心入夢。

按學佛的不同層級,緬甸的傳統佛學院分為,「小班」、「中班」和「大班」。登貢佛學院念書時,他剛好遇到僧侶們因對宗教部考試委員會的出題不滿而進行的示威遊行。對於那些抗議活動,他當時既不參與,也不關心。更令他關心的是自己的學業,也正因為埋頭苦讀,他得以用最快的速度,在三年內完成了從「小班」到「大班」的課程。他相信,對學生而言,努力而認真地學習,才是這段時光的精華。當然,除了學校的課內學習,買書和聽經也是他學生生涯中的兩大愛好。

登貢佛學院念書的兩年內,他買了近千本書,那是迪達古大師養成讀書、買書習慣的開始。那些書,至今都放在迪達古國際佛學院 (Sitagu International Buddhist Academy) 圖書館裡,而其中的島謀大師的《阿比達摩》、勒迪大師的《倫敦巴利問答》、吳崩瑪亞的《蒲甘史》、吳努 (U Nu) 的《五歲的緬甸》、登佩敏(Thein Pe Myint)的《猶如東方的日出》、吳巴肯的《國際宗教組織〉、瑞烏當的《人生》、路圖烏納 (Ludu U Hla) 的《籠子裡的小鳥》……則成為了他隨時會讀的枕邊書。

仰光市中心的蘇雷佛塔(Sule Pagoda)廣場是他最常去的地方,那裡常舉辦公益講經活動,有陣子,他著迷於吳交坦法師講「阿比達摩」,場場必到。